甘肃康县,燕子河划出一道鸿沟。北岸的乡镇中学教师每月固定领取260元乡村补助,这是对他们扎根基层的一点慰藉。而仅仅一河之隔,南岸的康县职业技术学校教师却分文没有。三年间,这所中职校流失了17名教师:有人为评职称离开,有人因“干多干少一个样”选择出走。这条河,成了县域中职师资流失的鲜活写照。

这并非个例。聚焦职教梳理2024年全国100所中职学校质量报告(覆盖24省区,县级校占61%、城市校占39%)发现:中职师资正遭遇全方位断层,城乡困境虽表现不同,却同样触目惊心。国家层面早已出台一系列政策,但政策红利与基层执行间的断层,让中职教育陷入"有政策缺落实"的尴尬境地。

一、百校样本透视:三大顽疾横跨城乡

100份报告中,中职师资问题呈现高度共性,三大问题在城乡中职校普遍存在,政策支持与实际执行的差距十分明显:

1. 老龄化危机:50岁以上教师占比超1/4

县域中职校的问题尤为突出:

烟台风能电力学校193名专任教师队伍中,116人年龄超过50岁,占比高达60%;

惠东县惠东职业中学50岁以上教师占28.75%,而29岁以下仅占2.5%,形成"倒金字塔"结构;

城市中职校同样不容乐观,杭州市临安区职业教育中心在报告中坦承:"教师老龄化、部分学科教师紧缺问题依然存在,师资结构不合理现象严重"。

2. 生师比超标:多所学校突破国家标准

数字背后是教师不堪重负的身影。百校样本中,73%的学校生师比超过20:1的国家标准,县域中职校极端值甚至逼近30:1。

永城市中等专业学校直言"师资队伍建设成为学校发展道路上的关键瓶颈";

汝南县职业教育中心则因"在编师资力量不足",不得不大量依赖外聘教师,直接导致"教学质量无法保证"。

3. 双师型教师

调查样本中,专业教师中双师型教师平均值为57%,但有43%的学校这一比例低于50%,山东煤炭学校等校甚至不足30%。盐津县职业高级中学指出,"双师型教师的认定、职业晋升和相应的岗位津贴等措施不明确",导致教师参与积极性低下。

二、县域中职:"失血"严重,青黄不接

调研显示,县域中职学校正经历一场残酷的“失血”——老教师带着经验退休、年轻教师带着希望出走,再加上待遇与晋升壁垒,让师资队伍陷入"青黄不接"的恶性循环。

1. 待遇鸿沟:留不住人的现实难题

中西部多个省份调研显示,不少县域中职校每年教师流失率在10-15%左右。

广西昭平县职业技术学校表示,因待遇缺乏吸引力,教师"招不来,留不住"成常态;

新疆阿勒泰地区可可托海职业技术学校靠外聘教师填补缺口,但因无编制、薪资低,专业课教师流动频繁。

民办中职校困境更为艰难。颍上县三铭中等职业学校指出,"民办校教师工作量大、难度大,容易跳槽"。中央编办在教育部2017年答复中明确“民办中职无法登记为事业单位”,这堵死了民办校教师获得制度保障的路,薪资完全依赖学校自筹,"招不来、留不住"的困境雪上加霜。

2. 晋升壁垒:看得见的天窗,够不着的梯子

康县职业技术学校教师因“职称系列转换堵塞”流失,揭示了更深层的制度梗阻。该校反映教师职称晋升面临"三重门":

• 转系列障碍:学校升格后,教师需从中小学职称系列转评中职系列,而转评后必须满一年才有资格晋升高一级职称;

• 岗位限制:尽管义务教育阶段已实行"中级职称20年不占岗位晋升"的利好政策,但职教领域却迟迟未能全面推行;

• 激励缺失:地方政府出台的教师激励政策,往往习惯性地将中职校排除在外,导致"干多干少一个样",挫伤积极性。

看得见的政策天窗下,中职教师们却找不到攀爬的梯子。

3. 结构断层:两头挤压下的真空地带

一方面,年轻教师留不住;另一方面,资深教师面临退休高峰。当编制浮动政策在县域“悬空”,职称改革文件在基层“水土不服”,制度性流失便成为必然结局。

徐闻县职业高级中学未来8年内将有一半教师退休,若不及时补充,"学校老师将会断层或者脱节";

凤凰县职业中专学校30-40岁教师仅占30%,40-50岁教师占比高达50%,形成刺眼的"中年教师断层带",年轻教师补充更显乏力;

惠东县惠东职业中学近三年仅通过招聘补充少量教师,其报告坦言:"要真正激活年轻教师在教学上的活力,还需要很长时间地探索"。

教师断层,已然清晰可见。

三、城市中职:"引才"艰难,双师型教师匮乏

与县域校的"留才难"不同,城市中职学校的师资困境更多体现在“引才难”和“用才难”。硬件优越的光环下,体制机制梗阻形成的独特发展瓶颈同样棘手。

1. 招聘困局:中小学模板套不住职教人才

深圳市行知职业技术学校反映,当前招聘方式"只适用于普通中小学",无法满足专业教师需求。深圳市盐港中学专业教师占比远低于60%的国家标准,便是明证。招聘标准的错位只是其一,编制资源不足与额外工作负担的叠加,更让城市中职陷入 "用人荒" 的恶性循环。

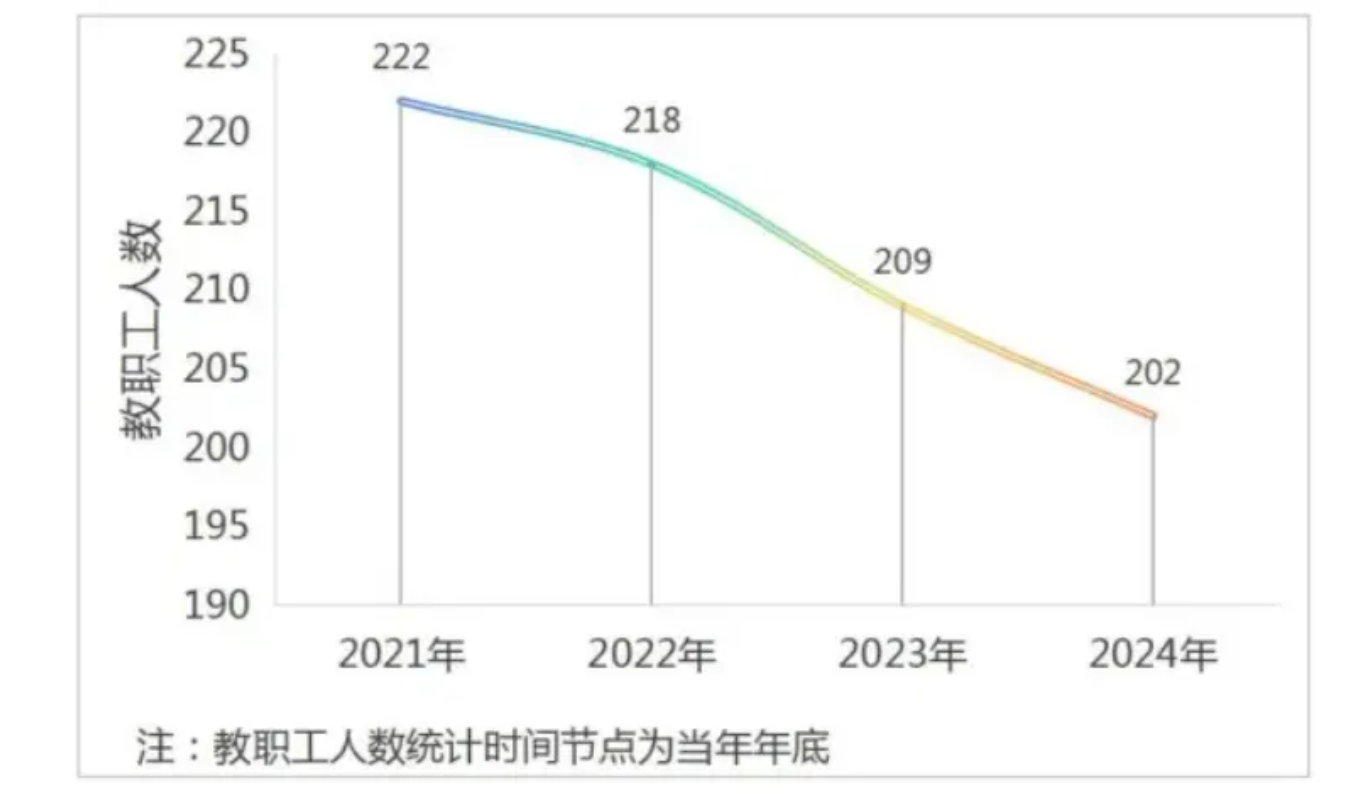

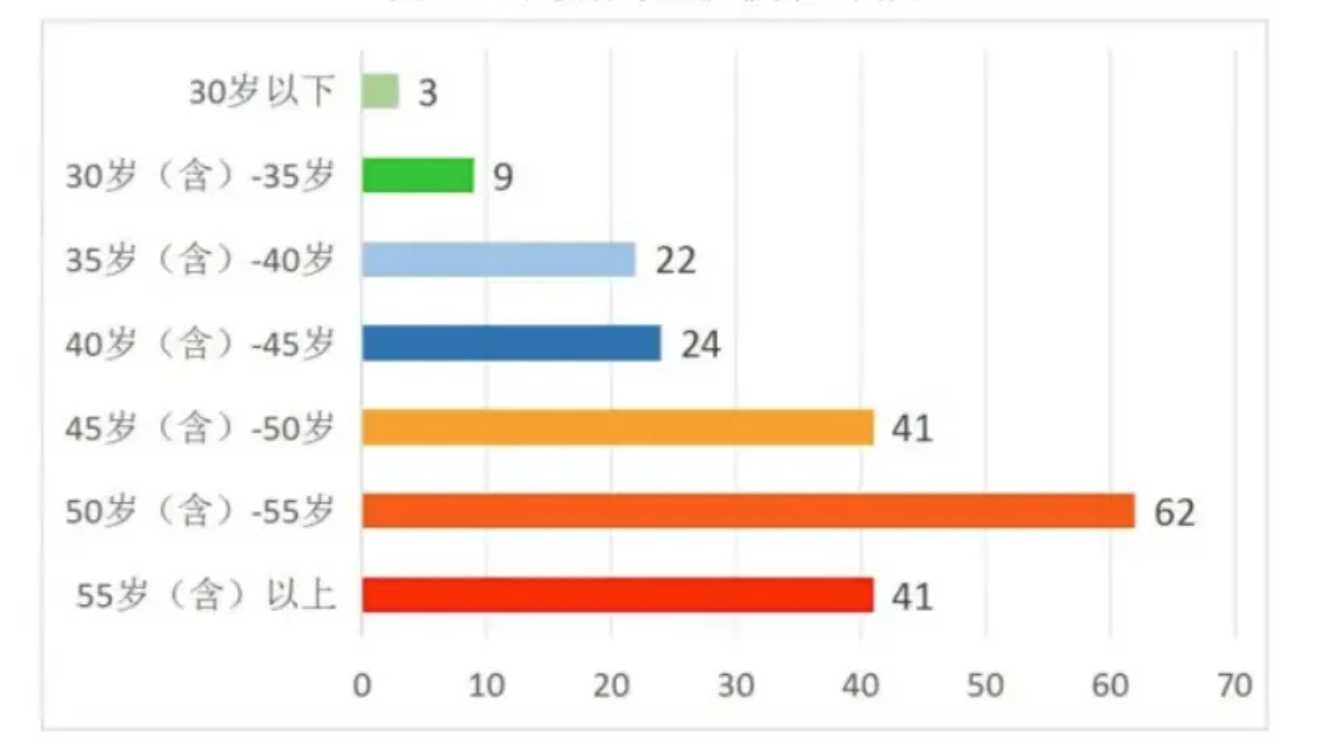

天津市东丽区职业教育中心学校的案例极具代表性:学校现有编制 252 人,实际仅配备 202 人,教师们不仅要承担中职教育教学任务,还要兼顾东丽区开放大学、老年大学的教学事务,以及援甘、借调等外派任务。超负荷工作成为常态,至 2025 年底还将有 7 名教师年满 60 周岁退休,若编制缺口持续得不到补充,日常教学运转将面临严峻冲击。

图源:天津市东丽区职业教育中心学校

有限的编制,像一件永远小一号的衣服,却要裹住不断长大的身体,将教师们拉扯得喘不过气。

2. 双师型教师短缺:从"数量不足"到"质量不达标"

“双师型”教师短缺城市中职校尤为尖锐,且问题已从“数量不足”延伸至“质量不达标”。

永城市中等专业学校指出,部分教师"专业实践能力薄弱,缺乏企业工作经历与实战经验,难以胜任产教融合背景下对'双师型'教师的高标准要求";

山东煤炭学校"双师型"教师占比不足30%,主要原因是"新入职教师多为高校应届毕业生,缺乏技能训练,培养周期较长"。

"双师型"教师培养面临"三难":

• 企业经历要求难落实:《职业学校教师企业实践规定》要求专业课教师每年企业实践不少于1个月,但缺乏刚性约束;

• 兼职教师管理难规范:茂名卫生学校外聘医院、药企专家因本职工作繁忙,"教学时间难以协调,课程连贯性受影响";

• 编制动态调整难落地:2014年中央编办文件要求"县级教育部门统筹分配各校教职工编制",但实际操作中仍存在"重普教轻职教"倾向。政策落地,道阻且长。

四、连锁反应:师资短板如何“绑架”职教质量

师资困境已形成"教学质量下降-学生技能不足-企业认可度低-招生吸引力弱"的连锁反应,直接冲击中职教育的"育人质量"与"产业适配性"。

1. 教学创新受限

进贤县职业技术高级中学提到师资总量不足、结构失衡导致"课程开设受阻、限制教学创新";

民和回族土族自治县职业技术学校生师比超标,教师"授课压力大,难以有精力进行教学创新和个性化指导"。

2. 实践教学缩水

海丰县中等职业技术学校在机械加工、烹饪等专业,由于教师"无法精准示范复杂工艺与操作技巧",导致学生实践能力提升缓慢,毕业后需企业花费大量时间二次培训。

3. 升学通道收窄

随着“职教高考

封开县中等职业学校同样措手不及:"意愿升学学生数量剧增,出现语数英三科教师严重不足的情况",制约了升学培养质量。

五、打通政策落地的"最后一公里"

面对师资困局对职教生态的全面冲击,破解之道并非无迹可寻。国家层面早已构建起"编制-职称-待遇-培养"的政策体系——

早在2001年,《关于制定中小学教职工编制标准的意见的通知》就已明确"中职教职工编制可参照中小学标准,由各省因地制宜上下浮动";

2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》再次提出,地方政府可比照普通高中、高校,根据职教特点核定公办职业院校编制;

2017年教育部对十二届全国人大五次会议第7567号建议的答复(教建议[2017]第250号)明确要求各省因地制宜核定中职编制;

2019年人社部、教育部联合印发《中等职业学校职称制度改革指导意见》,明确中职学校设立正高级职称,完善以师德、实绩和企业实践经历为核心的评价标准。

也就是说,编制总量不足的“天花板”并非不可突破,关键看地方是否真把文件“用足”。但百校报告显示,真正按上述精神足额核编的省份仍属少数。

所以,当前的核心挑战在于打通“最后一公里”:

1. 编制动态调整:用足政策"弹性空间"

真正落实既有文件精神,借鉴成功地方经验,按"生师比+专业系数"科学核定编制。对新能源、智能制造等国家急需、培养难度大的紧缺专业,编制核定标准应大胆上浮,让学校有人可用。

2. 职称评聘改革:向实践能力倾斜

2025年8月,池州在回应人大代表建议时释放积极信号:将建立职业学校教师"企业实践经历与职称晋升挂钩"机制,把教研报告、教案、发明专利、指导技能竞赛成绩等实际贡献纳入评审标准,降低论文要求。这显示地方层面在尝试突破。职称评价的指挥棒,必须真正指向实践能力和育人成效。

3. 待遇保障创新:建立"双轨补贴"

对扎根县域的中职教师,应实施"乡村+职教"双补贴,参照康县周边学校标准,补齐缺失的乡村补助差额;城市中职则可探索设立"双师型教师岗位津贴",参照企业技术骨干薪资水平,制定具有市场竞争力的薪酬,吸引兵留住核心人才。

4. 校企人员双向流动:旋转门机制

切实落实《职业学校兼职教师管理办法》,畅通"企业技术骨干进校园"和"教师到企业挂职"双向通道。只有构建起灵活高效的“旋转门”机制,才能为"双师型"教师队伍注入活水,破解结构性短缺的瓶颈。

六、从文件到实践的跨越

当安徽池州的"双师型"教师比例已达67.3%,当烟台风能电力学校仍在为60%的教师老龄化发愁时,中职师资困局的破解之道,或许就藏在政策执行的"温差"里。唯有地方政府真正将职教教师队伍建设纳入"优先发展"议程,拿出攻坚克难的决心和切实可行的举措,才能让纸上的政策红利,真正转化为中职校的生动实践。转变受益的不仅是学校和学生,更是在讲台上坚守、渴望被看见、被尊重的中职教师们,以及他们托起的职教未来。